AFFINITA' ELETTIVE

UNA LETTERATA

D'AVANGUARDIA: LUISA BERGALLI

Nel 1725 al teatro di San Moisè andava in scena un melodramma, l’Agide, composto per la prima volta da una donna: Luisa Bergalli. Nonostante la nascita umile, avvenuta il 15 aprile del 1703 a Venezia, riuscì a darsi una solida formazione culturale, dovuta alla protezione e all’amicizia soprattutto di Apostolo Zeno e all’apprendistato pittorico alla scuola di Rosalba Carriera. Quindi si avviò ad una carriera letteraria e visse, dato eccezionale per l’epoca, dei proventi della sua attività intellettuale. Accademica arcadica con nome di Irminda Partenide, scrisse tragedie e commedie per il teatro, per il quale operò anche nel ruolo di capocomica e lavorò alla valorizzazione dell’apporto femminile alla letteratura, pubblicando nel 1726 la fondamentale raccolta dei Componimenti poetici delle più illustri rimatrici di ogni secolo. Curò anche un’edizione delle Rime di Gaspara Stampa. Con il matrimonio con lo scrittore e giornalista Gasparo Gozzi iniziava un sodalizio intellettuale che la portò a condividere i numerosi progetti editoriali del marito, dalle traduzioni alle rime per nozze, a cui iniziarono in seguito sa collaborare anche i numerosi figli, pressati dalle difficoltà economiche. Coordinò una raccolta di rime in onore di Caterina Dolfin Tron, divenuta nel 1773 procuratessa di San Marco a fianco del potente marito, cui parteciparono molte letterate, tra le quali anche Eleonora de Fonseca Pimentel.

Canzone 2

Chi avesse nel capo la pazzia

Chi

avesse nel capo la pazzia,

E dentro al petto il gaudio suo fratello,

Veggendo questo Gatto in un avello,

Bisognerebbe discacciargli via.

Non era mica di quella genia,

Che graffia, morde e ruba a questo, e a quello;

Egli erra un Gatto sì pulito, e bello,

Che un topo gli avria usata cortesia.

Certo che gli piacea far all' amore;

Ma dicono gli Autor, che questo fanno

Le persone gentili, e di buon core.

Pur non tesseva a le Donzelle inganno;

Voleva dichiararsi servitore

D' una, che fu cagion del suo malanno;

Quei tetti, ohimè! lo sanno,

Che veggendol cader da l' alto al basso,

Rimaser freddi, fermi come un sasso.

Balestrieri, Domenico, Lagrime in morte di un gatto (Milano: G. Marelli, 1741), p. 23.

Storia di Venezia città delle donne-Guida ai tempi, luoghi e pre-senze femminili-testo storico di Tiziana Plebani.

CRISTINA DA PIZZANO

la poetessa delle vedove…

Cristina da Pizzano in una miniatura

A

quattro anni Cristina da Pizzano lascia Bologna la Grassa, per seguire la sua

famiglia in Francia, a Parigi, su richiesta del Re Carlo V che vuole il padre,

Tommaso, accanto a sé come medico, consigliere e astrologo. E infatti

alla morte del Re nel 1380, Tommaso è presente insieme ad un altro “fisico”

(medico) del re. Tommaso ha affermato, in verità, che il Re era fuori

pericolo e teme che la sua errata previsione e la conseguente morte del sovrano

lo privino del favore di cui prima godeva.

Tommaso ha studiato a Bologna, sede di una famosa Università, poi è

stato chiamato al servizio della Repubblica di Venezia e si è sposato

lì con la figlia di un dottore in medicina. Una figlia di nome Cristina

(ma seguirono anche due maschi, Paolo e Aghinolfo) nasce da questo matrimonio

ed è a lei che dobbiamo tutto quanto si sa della sua famiglia e del Re

che la protegge. Cristina, ragazza affascinante e assai corteggiata, è

sposata all’epoca della morte del Re con Etienne Castel, figlio di un

ciambellano del re, che esercita saltuariamente anche la carica di ufficiale

addetto alla conservazione delle armi, e già si annuncia la nascita di

un erede.

Grazie al favore del re, Cristina e la sua famiglia vivono agiatamente. Cristina

ha avuto un’infanzia felice, colma di tenerezza, che le ha permesso di

fiorire e di acquistare coraggio. A Cristina non piace filare, ha sete di sapere.

Alla morte di Carlo V scoppiano tumulti tra gli studenti e le guardie reali

e il suo successore, il suo primogenito Carlo, non ha che dodici anni. Nessuno

nella cerchia del nuovo re si cura di prolungare il favore di cui fino ad allora

ha goduto e la famiglia si sente scivolare nelle ristrettezze. Tommaso muore

in una data imprecisata ma che egli stesso sa pronosticare esattamente.

In seguito, lo sposo di Cristina prende congedo da lei per accompagnare il re

che si trasferisce a Beauvais e muore, a soli trentaquattro anni, vittima forse

della peste:

Sono

vedova, sola e di nero vestita

col viso triste semplicemente acconciata;

con grande corruccio abbandonata al dolore

porto l’amarissimo lutto che mi uccide.

Rimasta vedova a venticinque anni con tre figli, Cristina è abbattuta dal dolore desiderando più morire che vivere. In questo quadro di sofferenza profonda si aggiunge una moltitudine di miserabili occupazioni. Cristina per i suoi deve assumere la guida della famiglia. Gli stipendi dei notai reali non sempre all’epoca sono pagati con regolarità; passeranno più di ventuno anni prima che Cristina possa recuperare gli arretrati dovuti a suo marito dalla Corte dei Conti. Deve intentare un processo che durerà tredici anni e che vince ma deve aspettare per avere la somma dovuta. Il debito saldato è considerato come una gratificazione e non come il pagamento di una somma dovuta a Etienne Castel. Ciò è sentito come un’ingiustizia da Cristina che l’improvvisa scomparsa del marito lascia totalmente inerme, obbligata giorno dopo giorno a battersi da sola contro creditori senza scrupoli. Investe una piccola somma di danaro lasciatale dal suo sposo affidandola ad un mercante che le fa credere che è stato derubato. Altro processo (ne ha per quindici anni) che è perso perché le prove di tale circostanza sono difficili da provare. Iniziano altri processi con grandi spese e costi. Cristina cade malata e, pur nella malattia, deve decidersi, alla fine del 1392, a vendere l’eredità lasciatale dal padre, per tamponare i debiti più pressanti ed imparare tra l’altro che si può essere diffamata senza motivo. La sua arma segreta dinanzi a tante avversità? La poesia che ama da sempre. Proprio nell’anno della morte del marito – il 1390 – prende parte a un concorso poetico e la sua ballata è ben accolta. Spesso proietta il suo scoraggiamento nei versi, come in questa ballata (nel 1399 ne ha scritte cento):

Ahimé

dove dunque troveranno conforto

povere vedove dei loro beni spogliate

giacché in Francia che seppe essere il porto

della loro salvezza, e dove le esiliate

potevano rifugiarsi, e anche le smarrite,

oggi non trovano più amicizia.

I nobili non ne hanno alcuna pietà

Né di più ne hanno i chierici, grandi o meno importanti

(…)

Si cimenta in tutti i generi della poesia cortese allora in uso, oltre alla

ballata già citata, i lais o virelais, i rondeaux, i jeux à

vendre e anche tutti i temi in voga: Cristina è ora l’amante ora

la Dama e tocca tutti i temi che Amore può suscitare, come il mal di

lontananza o quello della speranza o dell’attesa e della rottura.

I suoi versi più belli, appassionati e avvincenti sono quelli che cantano

il lutto, il dolore, lo sconforto e anche quella necessità in cui ella

si trova di recitare in poesia una commedia perpetua. Ma un tema in particolare

le sarà caro, quello delle vedove abbandonate che sviluppa attraverso

il mito di Semiramide in La Cité des femmes. Semiramide è

per Cristina la donna sola, autonoma, coraggiosa, insomma la vedova. Inoltre,

grazie alla sua lunga esperienza, Cristina dispensa consigli alle vedove e scrive

una sorta di trattato sull’educazione della donna, il Livre des trois

vertus. La sua carriera è sorprendente: in sei anni scrive quindici

volumi che si cura anche di far ornare di deliziose miniature. Il successo subito

risponde al suo sforzo.

Verso la fine del secolo gli avversari di una volta, re di Francia e re d’Inghilterra,

moltiplicano i gesti di distensione. Cristina riceve una proposta da John Montagu,

conte di Salisbury: inviare suo figlio maggiore, Jean Castel, in Inghilterra

poiché anche lui ha un figlio, Thomas, anche lui di dodici o tredici

anni, con il quale Jean può essere allevato e ricevere un’educazione

da cavaliere: è la sua opera, la sua poesia che l’hanno fatta notare

dal grande signore inglese. Ma Salisbury è fatto prigioniero, il re deposto,

messo in prigione e è eletto nuovo re il duca di Lancaster. Salisbury

e alcuni altri tentano un colpo di mano che fallisce in seguito ad un tradimento.

Il re d’Inghilterra, Riccardo II e Salisbury sono assassinati. Cristina

perde il suo secondo figlio, sua figlia manifesta il desiderio di prendere il

velo e Jean sta per rientrare ma non tornerà mai più in Inghilterra.

Cristina cerca allora il favore del Duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti che

però è assassinato. Alla fine Jean rimane in Francia e ottiene

come suo padre la carica di notaio e segretario del re. Cristina canta nei suoi

versi le lotte tra la Francia e l’Inghilterra.

Ma ecco all’orizzonte un altro impegno per la nostra indomita poetessa:

una polemica letteraria che diventa la prima disputa antifemminista della storia.

Cristina non ama il famosissimo Roman de la Rose, best-seller dell’epoca,

vera e propria Bibbia per gli universitari, composto di due parti: la prima,

del 1245, scritta da Guillaume de Lorris, è l’opera cortese per

eccellenza, allegorica e un po’ preziosa; la seconda, è scritta

cinquant’anni dopo da un universitario di Parigi, Jean de Meung, che decide

di completare l’opera incompiuta di de Lorris. Questa seconda parte accentua

la visione del professore che disserta, dell’universitario che si sente

superiore agli altri anche in virtù dei suoi diplomi. Presto Cristina

attacca Honoré Bouvet che è nominato membro di una commissione

che deve controllare le evasioni fiscali e si avvale della protezione di Jean

de Meung. Cristina rimprovera ai nobili, ai grandi di quel mondo che non ha

smesso di frequentare, di mancare ai propri doveri e questo è dovuto

alla perdita dei valori cortesi che coincide con la scomparsa del ruolo delle

donne. Attacca la seconda parte del Roman de la Rose, biasima Jean

de Meung, l’anticortese per eccellenza, il misogino, che ha compilato

un processo contro le donne e ha insegnato ai potenziali seduttori i mezzi per

vincere una pulzella con frode e astuzia.

Jean de Montreuil, preposto di Lille e segretario del re redige nel 1401 un

trattatelo in francese, oggi perduto, che invia ad notabile chierico

– probabilmente il maestro Gontier Col legato alla cancelleria reale.

Jean de Montreuil, dopo aver letto il Roman de la Rose, loda il suo autore,

ma Cristina impugna la penna. Col risponde, c’è uno scambio epistolare.

Ma Cristina trova un appoggio, Jean Gerson che mette pubblicamente in discussione

le parole di de Meung. Cristina - garante dell’Ordine della Rosa - vuole

portare il dibattito che agita i signori della Sorbona davanti alla regina stessa

che apprezza il suo talento. L’ultima parola di questo dibattito spetta

a Cristina, conscia del mutamento che avviene nella sua epoca.

Ora Cristina ha una grande occasione, una promozione: Filippo l’Ardito

la incarica di scrivere il resoconto del regno di Carlo V suo fratello ma quando

ha appena terminato la prima parte dell’opera apprende che il duca è

morto. Continua a scrivere e due anni più tardi il duca Giovanni acquisterà

il suo manoscritto. Scrive alla regina Isabella di Baviera, avvertendo i pericoli

di uno scontro fra Luigi d’Orléans e Giovanni Senzapaura, tra Francia

e Borgogna, chiedendole di assumere il ruolo di arbitro. Luigi è ucciso

in un agguato, Giovanni Senza paura confessa il suo crimine.

Cristina è stata letta anche oltre le frontiere con maggiore attenzione

che in Francia, ma qui c’è qualcuno la cui voce sarà molto

ascoltata a partire dal 1408: Jean Petit. Si tratta di un dottore dell’Università

di Parigi intervenuto nel dibattito sullo scisma del papato. Diviene in seguito

consigliere e portavoce ufficiale del Duca di Borgogna che ben aveva agito a

far uccidere il duca d’Orléans, colpevole di lesa maestà,

tradimento, stregoneria e il re aveva il dovere di ricompensarlo. Questa è

l’arringa che fa Jean Petit a Parigi. I contemporanei sono coscienti del

potere sia morale che politico che essa detiene e l’omicida era riuscito

a ribaltare l’opinione in suo favore. Cristina cerca di operare sempre

la pace. Pensando alla lotta tra borgognoni e armagnacchi, alle scene di violenza

a cui aveva assistito, all’orrore di questa guerra condotta senza curarsi

di ogni sentimento umano, di ogni legame fraterno tra gente che viveva nella

stessa terra e parlava la stessa lingua, inizia a comporre una nuova opera:

il Livre des faits d’armes et de chevalerie. Quest’opera

dimostra quanto Cristina si sia interessata profondamente di tutte le preoccupazioni

del tempo, anche di quelle più lontane dall’ambito femminile. Cristina

inizia altre due nuove opere, il Livre de la paix che dedica al delfino

Luigi di Guienna dove moltiplicherà i suoi consigli al principe perché

si faccia amare dai suoi sudditi e si circondi di cavalieri forti e giusti e

lo esorta alla clemenza, alla verità e alla generosità e le

Heures de contemplation sur la passion de Notre-Seigneur nelle quali tenta

di consolare le donne rattristate dal lutto per la morte del duca di Borgogna.

Cristina, che si è sforzata di riportare in tempo utile un po’

di saggezza in un mondo in preda alla follia, passerà gli ultimi anni

in convento a Poissy (anticamera del cimitero) vicino a sua figlia. Anche la

poesia, che era stata la sua estrema risorsa, le sembrava in quel momento futile,

superata, spropositata alla durezza dei tempi. Ma, in seguito all’assedio

tolto a Orléans da parte di Giovanna la Pulzella e all’incoronazione

di re Carlo a Reims, Cristina, dopo undici anni di silenzio, riprende la penna:

scrive cinquantasei strofe piene di entusiasmo e emozione:

Ecco

una donna, semplice pastorella,

più prode di quanto mai uomo fu a Roma.

Giovanna, che risponde pienamente ai desideri di Cristina, è la donna sola per eccellenza, unica, risoluta e a Cristina non sembra vero, a lei che ha passato una parte della sua esistenza a tentare di convincere i contemporanei che sbagliavano a disprezzare la donna:

Ah!

Quale onore al femminile

sesso che Dio ama…

Giovanna avrà gli stessi nemici di Cristina, gli universitari di Parigi. Non si conosce con precisione la data della morte di Cristina

LOUISE LABÉ:

“La Belle Cordière”, la più grande poetessa femminista

del Rinascimento francese,

avventuriera e donna di mondo

Louise,

figlia di un ricco cordaio soprannominato Labé (il vero cognome era Charlin,

o Charly), nacque a Lione nel 1524; sposò un altro cordaio di lei molto

più anziano.Vedova ancora giovane, si ritirò vicino a Lione. Di

prospera e mercantile borghesia, simile a quella che illustrava le città

italiane dell’epoca, ricevè raffinatissima educazione, conosce

il latino e l’italiano, appassionata di scherma e d’equitazione,

secondo una leggenda, travestita da uomo segue un amante all’assedio di

Perpi-gnan (1542): talché il titolo che le rimase di “Belle Cordière”,

segnava meno la sua appartenenza sociale, e più il risalto che ne derivava

alla sua diversa personalità. Dei suoi amori, si conosce quello più

celebre ma non unico oggetto delle amorose poesie, del poeta Olivier de Magny,

al quale dedica i sonetti. Con Olivier de Magny, nella sua casa lionese, si

riunivano Clément Marot.Maurice Scève, Pontus de Tyard, Pernette

du Guillet.

Morì presto a 44 anni nel 1565 in una solitudine che durò anni

senza nemmeno ritentare il conforto di scrivere, benefattrice dei poveri.

L’opera: un’operetta dialogata in prosa, Débat de Folie et

d’Amour; Poèmes che hanno tutto da guadagnare avvicinandole, come

quasi fu fatto a loro modello, alle Rime, della più o meno contemporanea,

Gaspara Stampa (edite 1554); Elégies (tre), Sonnets (24 - uno dei primi

autori francesi a che utilizzano la forma del sonetto). Rara qualità

formale.

“Femminismo” e Rinascimento

Nell’Epistola in cui dedica le sue opere all’amica Clémence

de Bourges, Louise afferma il ruolo fondamentale della donna per il Rinascimento:

ciò che conta per le donne di quei nuovi tempi non sono più i

vestiti, le collane, gli anelli, ma piuttosto una presa di coscienza di sé.

La donna deve essere se stessa e non definirsi attraverso lo sguardo che gli

altri portano su di lei.

“L’architettura” del canzoniere (24 sonetti):

1) Omaggio a Petrarca

2) “innamoramento”

3) turbamenti della passione

4) relazione fra musica e poesia

5) fantasmi della relazione amorosa con l’amato e desiderio di una vita

solitaria

6) giustificazione presso il lettore dei suoi smarrimenti amorosi e desiderio

di simpatia.

NOËLLE CHÂTELET

Un po' di vita... Noëlle Châtelet IN 8 DATE:

16

ottobre 1954: nascita a Meudon.

1979:

introduzione e note a Justine ou les Malheurs de la vertu di Sade.

1980: attrice ne La Banquière, film di François Giroud

1987: Histoires de bouches, (Mercure de France) Goncourt del racconto.

1989-1992: direttrice dell’Istituto di francese di Firenze.

1995: costituzione del comitato di sostegno a suo fratello Lionel Jospin, candidato

alla presidenza della

Repubblica.

1996: La Dame en bleu (Stock), romanzo.

1997: La Femme coquelicot (Stock), romanzo.

Il libro che preferisco: La courte échelle

Mi

colpì immediatamente per la scelta dell’argomento e per come lo affronta.

Parlo del romanzo La courte échelle. E’ un’espressione francese che indica

l’atto di porgere le mani e le spalle a qualcuno per

aiutarlo a salire.

Un vecchio mulino in riva al fiume, da qualche parte in Francia. E’ là

che un uomo di una sessantina d’anni trascina una donna più giovane,

che conosce appena, prostrata da un immenso dolore. Per alcuni giorni, Pierre

cercherà pazientemente, con ostinazione, di dare a Jeanne il gusto di

rivivere. Come un giusto ritorno delle cose, imparerà da lei ad accettare

la sorda minaccia che aleggia su di lui.

Silenzi e rumori sembrano scandire questa storia sconvolgente, silenzi della

luna, sciabordii dell’acqua, mutismo di Jeanne, maldestre allegrie di Pierre.

Per averne un’idea:

Quest’uomo che non le è nulla, perché, verso

cosa la forza? Con quale diritto le ordina di alzarsi, di riprendersi, di riempire

una valigia per l’estate degli altri, di lasciare i suoi punti di riferimento,

il tappeto della camera, i riflessi domestici della fuliggine sulle cose?

”Due settimane, due brevi settimane”, ha concesso. Già quelle due lunghe

settimane le sembrano interminabili (p. 19).

In effetti, quando un dolore ci colpisce togliendoci ogni energia, ogni capacità

di reazione, non ci piacerebbe che qualcuno ci prendesse quasi di peso, quasi

contro la nostra stessa volontà per farci scoprire che amiamo ancora

la vita? Abbandonarsi in mani amorevoli che si occupano di noi, quando noi non

siamo in grado di farlo, propri come quando eravamo bambini…

Gli altri… La femme coquelicot

Marta

ha settant’anni. Si potrebbe credere che non sia più l’età della

passione. Tuttavia è proprio una passione che vivrà con Félix,

un vecchio artista di ottant’anni, quello che lei chiama “l’uomo dalle mille

sciarpe da collo”. Ed ecco che Marta si risveglia ai colori della vita, al rosso

del desiderio. Figli e nipoti assistono con stupore alla sua metamorfosi di

ragazza romantica che assapora, infine, il piacere di amare e di essere amata.

Grazie a questo romanzo leggero come un racconto, un velo pudico si alza sulle

passioni tardive.

Per averne un’idea:

Una ragazzina. E’ proprio da ragazzina che esplora contemporaneamente

le mille ed una sfaccettatura dell’uomo dalle mille sciarpe da collo. E’ imprevedibile

come i suoi fazzoletti, la stupisce. E’ ciò che dice, ciò che

fa, insomma: ciò che è la stupisce. La sua presenza, in sé,

è un avvenimento. L’uomo dalle mille sciarpe da collo compone uno spettacolo

in cui la sorpresa è assicurata. L’inatteso inteso (p. 59).

La dame en bleu

Per

Solange, bella, passata la cinquantina, un lavoro, un amante, tutto un giorno

crollerà, per strada, con l’incontro di una vecchia signora in vestito

di crespo blu che va secondo il suo passo, tranquilla in mezzo alla folla febbrile.

Questo passo, questa nuova cadenza, Solange li sceglie a sua volta come un privilegio.

Diventare una vecchia signora in blu è ormai la sua occupazione essenziale

e voluttuosa. Scopre la delizia delle armi deposte, la grazia di fuggire alle

esigenze illusorie.

Per averne un’idea:

Solange si china verso lo specchio. Il capello bianco,

vicino all’orecchio, sta spuntando. Occorre dire che lei lo coccola. Gli parla,

gli fa le moine, proprio come alle piante del salotto, sforzandosi di mantenerle

in vita in quella stanza della casa definitivamente abbandonata.

Anche se altri capelli bianchi l’ hanno raggiunto, non solo sulle tempie ma

anche nel corvino della capigliatura priva ormai dei ritocchi di tintura, è

tuttavia quel capello che è per lei oggetto di una particolare tenerezza.

D’altronde di tenerezza lei ne ha da vendere. Ne ha per tutti i

segni di abbandono del viso e del corpo: queste minime sgualciture della pelle

che scopre la mattina, li accarezza con la punta delle dita, le incoraggia con

lo sguardo (…)(p. 53).

Hanno scritto di lei:

Libération

Lunedì 2 ottobre 1997

Noëlle Châtelet, 53 anni, è universitaria e scrittrice.

E’ anche la sorella di Lionel Jospin. Completamente

indipendente

L’anima

gemella

Sorella di. Moglie di. Figlia di. Esistere senza di loro. Al di

fuori di loro. Prima e dopo di loro. Né a fianco, né un passo

indietro, né nell’ombra. Esistere come loro. Noëlle Châtelet

è la sorella di Lionel Jospin. Primo ministro. E’ anche la vedova di

François Châtelet, filosofo. Ma è, prima di tutto, scrittrice,

universitaria, moralista. Lavora sulla pesantezza dei corpi, la tirannia delle

apparenze o il piacere di invecchiare. Fa parte di giurie letterarie, presiede

la Casa degli scrittori, anima laboratori di scrittura. Ha la propria notorietà

solitaria e la propria aurea nel mondo intellettuale. Prima, è stata

attrice con Marguerite Duras, amica lesbica di Romy Schneider nel film La Banchiera

o prefattrice di Justine ou les Malheurs de la vertu, opera dell’incantevole

marchese de Sade.

“Per ventuno anni sono stata la moglie di Châtelet. Ora sono la sorella

di Jospin”. Lo dice senza aggressività, senza cedere nulla delle sue

tenerezze, ma interrogandosi onestamente sull’ambiguità dell’interesse

mostrato per la sua opera. François aveva diciannove anni più

di lei ed era uno dei suoi professori. Lionel ha sette anni più di lei

ed è il primogenito dei fratelli. Nonostante l’importanza dei suoi mandati

nella repubblica delle lettere, nonostante l’autorevolezza dei suoi pareri sulla

bellezza standardizzata o il tabù della sessualità dei vecchi,

Noëlle, 53 anni, conserva ansietà di ragazza sposata troppo presto,

ammirazioni di ultima nata esaltata dalla riuscita dei grandi (…).

Luc Le Vaillant

Traduzioni

dal francese di Fausta Genziana Le Piane

![]()

.

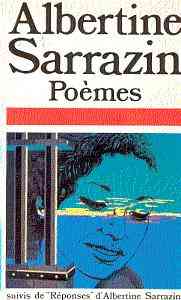

ALBERTINE

SARRAZIN...

Una vita incredibile ed una scrittura insolita

Come dimenticarla? La sua immagine è incancellabile in me dal momento in cui ho scoperto L’astragale e la sua vita.

Nata

ad Algeri nel 1937, Alberatine è una ragazza fuori del comune, esempio

di rabbia di vivere e di libertà per generazioni. Abbandonata in orfanotrofio,

vi riceve il nome di Albertine Damien. La bimba ha almeno due nutrici prima

di essere adottata, a due anni, da una coppia di una certa età (lui medico

colonnello). La famiglia lascia Algeri per istallarsi ad Aix-en-Provence.

L’infanzia di Albertine è segnata da sofferenza e umiliazioni: uno stupro

a 10 anni da un membro della famiglia adottiva, un conflitto permanente con

i genitori. Il suo carattere si afferma per reazione e si scaglierà in

seguito con forza contro le convenzioni e questa società che l’ha sfavorita.

Albertine si rivela tuttavia molto dotata per le lettere. Le sue materie preferite

sono quelle artistiche e soprattutto la letteratura. Fin dall’età di

14 anni ha un diario che continuerà in pratica fino alla morte e che

sarà poi pubblicato.

Ma il suo carattere indomabile e le difficili relazioni con i genitori adottivi

la portano al Bon Pasteur di Marsiglia da cui evade il giorno del suo esame

orale di maturità per rientrare a Parigi in autostop. Comincia allora

per lei una vita clandestina poco raccomandabile. Poiché, anche se approfitta

per soddisfare i suoi gusti artistici visitando i musei e leggendo moltissimo,

fa la dolorosa esperienza della prostituzione. Nel 1953, un mancato furto la

manda in prigione a Fresnes poi a Doullens dove è trasferita nel 1956.

E’ evadendo da questa prigione, il 19 aprile 1957, saltando da un muro di 10

metri, che Albertine si rompe l’astragalo.

Dal

romanzo L’astragalo è stato tratto il film “L’Astragale” (1968).

Regia: Guy Casaril

Interpreti: Marlène Jobert (nella parte di Anne) - Horst Bucholz (nella parte

di Julien) - Magali Noël - Claude Génia - Georges Géret

trailer

Per

averne un’idea… Ecco come lei stessa, all’inizio del romanzo, descrive la caduta:

Uno

Il cielo si era allontanato di dieci metri almeno.

Restai seduta, non avevo fretta. Il colpo doveva aver spezzato le pietre, con

la destra tastavo schegge. Man mano che respiravo, il silenzio attenuava l’esplosione

di stelle i cui frammenti cadevano ancora crepitando nella mia testa. Il profilo

bianco delle pietre rischiarava debolmente l’oscurità: la mia mano si

staccò da terra, passò sul braccio sinistro, risalì fino

alla spalla, discese lungo le costole fino al bacino: niente. Ero intatta, potevo

continuare.

Mi misi in piedi. Con il naso bruscamente proiettato contro i rovi, stramazzata

a croce, mi resi conto di non aver verificato le gambe. Forando la notte, voci

sagge e note salmodiavano: “Attenzione, Anne, finirai per romperti una zampa!”.

Mi rimisi a sedere e ripresi l’esplorazione. Questa volta trovai, all’altezza

della caviglia, un’escrescenza strana che si gonfiava e pulsava sotto le dita…

Alberatine Sarrazin, L’astragalo, l’ancora del Mediterraneo, 2001, p.7

Un

uomo passa, la raccoglie e la cura: è Julien Sarrazin, che due anni dopo

diventerà suo marito. Per loro inizia allora un lungo periodo di avventure

diverse e di furti. Passano da arresti in evasioni, incrociandosi ma non ritrovandosi

quasi mai. Se i loro corpi e la loro salute s’indeboliscono (grave incidente

di macchina nel 1961 seguito da un’operazione nel 1963 per Albertine) il loro

amore, al contrario cresce sempre di più. Sarà, d’altronde, all’origine

di una corrispondenza che avrà degnamente posto nella letteratura epistolare

amorosa.

Durante il soggiorno in prigione, Albertine redige i suoi due primi romanzi:

La Cavale e L’Astragale.

Nel 1964 infine, Albertine e Julien, liberi, si ritrovano e si sistemano in

una vecchia casa delle Cevenne. Albertine viene a sapere che le sue opere saranno

pubblicate dall’editore Jacques Pauvert. Il successo è immediato.

Adulata da quelli stessi che l’hanno disprezzata, è tradotta in tutte

le lingue. E’ sollecitata, fotografata, le chiedono autografi. E’ la rivincita

sulle sofferenze passate.

La sua singolare bellezza, la sua spiritualità, la sua fantasia sono

apprezzate e lei moltiplica le interviste. Albertine è rapita da questa

nuova gloria di cui non dubitava e che aspettava con impazienza ; anche se non

è una stupida e sa riconoscere dove si trova l’ipocrisia, sa che alcuni

non sono mossi dall’ammirazione per la sua opera ma da una curiosità

malsana. Ma chi è dunque questa giovane donna dal passato tumultuoso,

che ha passato la maggior parte della sua esistenza in prigione?

Nel 1965, Albertine e Julien s’istallano a Montpellier. Comprano l’Oratoire,

una vecchia fattoria (mas) situata alle Matelles, vicinissimo a Montpellier.

Vi s’istallano nel 1967.

Intanto Albertine pubblica il suo terzo romanzo, La Traversière, opera

scritta in libertà contrariamente alle altre due. Là ancora, un

successo. Ma non ha il tempo di approfittarne; la sfortuna non l’ha abbandonata

del tutto e deve subire parecchie operazioni all’astragalo. E di complicazioni

in errori e incurie mediche, Albertine, al culmine della gloria, soccombe sul

tavolo operatorio di una clinica di Montpellier il 10 luglio 1967. Julien intenterà

contro i medici un processo che vincerà.

Albertine era piena di rabbia di vivere. Aveva molti progetti, in particolare

l’adattamento al cinema de L’Astragale. Il suo desiderio è stato realizzato,

ma non ha avuto il tempo di gioirne. Non ha mai saputo che i suoi romanzi sono

naturalmente entrati nella letteratura classica, che sono studiati in Facoltà,

che sono oggetto di argomento agli esami di letteratura, che le sue poesie sono

state musicate. Non ha mai saputo quante tesi sono state prodotte in Francia

e all’estero su di lei, quante testimonianze si trovano in suo ricordo: Julien

ha fondato una casa editrice per pubblicare gli inediti della moglie. Montpellier

ha la propria Casa per tutti Albertine Sarrazin. Les Matelles ha dato alla sua

casa di campagna il nome di Albertine Sarrazin. E Valflaunès, piccolo

paese vicino alle Matelles, con l’organizzazione di un concorso di novelle,

il Premio Albertine Sarrazin, partecipa ogni anno a perpetuare il ricordo dell’autrice.

Poèmes/Poesie

La maggior parte delle poesie è stata scritta in prigione.E’ impossibile tradurre la poesia seguente poiché se ne tradirebbe la grande musicalità.

Ballade des suicidés

Que

faut-il? Souvenir

Dans la nuit qui persiste

Et si doucement triste

Qu’on voudrait en mourir ?

-Ô en mourir

sans souffrir

mort altière

Vers la rivière !

- Rien que reflets dans l’eau

Sous les murs murnurante

La lune crie, mordante :

« Monte là, c’est plus beau ! ».

-

Je viens à toi,

Lune ! Dis-moi,

Ô l’éternelle

Pourquoi, si belle ?

-

Recherchez-vous encor

Cette ardente gelure ?

Et votre chevelure

Plaît-elle au gouffres morts ?

O

les noyés

Asphyxiés !

Ô mes pendus !

Ô mes voix tues.

21-9-1952

Réponses/Risposte

Réponses

raggruppa estratti di interviste che Albertine ha concesso prima della sua definitiva

liberazione. Parla di argomenti che le stanno a cuore e di se stessa : la gioventù,

la prigione, la libertà, la società, l’ambiente e la prostituzione,

la libertà sessuale, variazioni su un viso. Questi testi, che rispettano

lo stile parlato e la spontaneità, mostrano quanto la sua vita e la sua

opera siano strettamente legati.

Variations sur un visage/Variazioni su un viso

“Il viso è un punto interrogativo, un enigma. Credo che si possa sempre

modificarlo, almeno gli si può dare un’espressione.”

Albertine Sarrazin, L’Astragale

Mi

controllo tantissimo, per esempio sono estremamente miope. Per anni sono rimasta

senza voler portare occhiali. Stavo sempre attenta a guardare la gente dritto

negli occhi, e non la vedevo. Occhi spalancati, non batter ciglio, per non mostrare

che ero miope, e veramente non si vedeva. Ci sono un mucchio di trucchi come

questo, come il mio zoppicare, ogni passo che faccio ci penso, cerco di non

trascinare troppo la gamba mentre fisiologicamente dovrei zoppicare molto basso.

Gli occhi, perché mi sono abituata a farli per reazione, perché

in prigione è formalmente vietato, e ogni trucco è evidentemente

confiscato, allora bisogna inventare e ogni mattina rischiare di farsi pulire

con la glicerina dalle sorveglianti (…).